Wie reagieren Landesparlamente auf außenpolitische Schocks?

This page is only available in German. If you need certain information feel free to contact us!

Die erste Erkenntnis: Das Thema wird weit über die Kompetenzenbereiche der Länder hinaus diskutiert. Zwischen den Parteien und innerhalb der Parteien zeigen sich Divergenzen. Es handelt sich um die erste Untersuchung, die auf dem StateParl-Datensatz beruht.

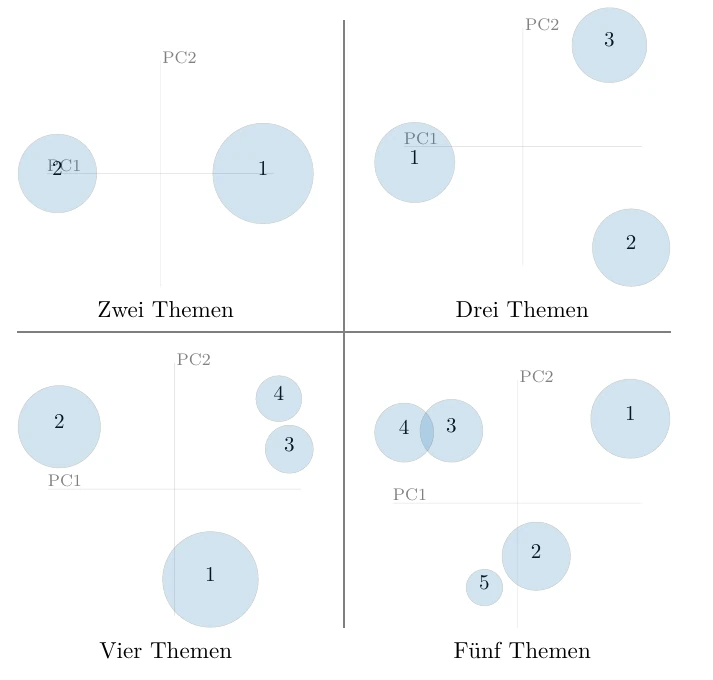

Das Forschungsdesign kombiniert quantitative Datenanalyse mit qualitativer Inhaltsanalyse. Herzstück der Untersuchung ist ein Topic-Modeling-Verfahren, das mittels Natural Language Processing latente Themenstrukturen in den Parlamentsdebatten identifiziert.

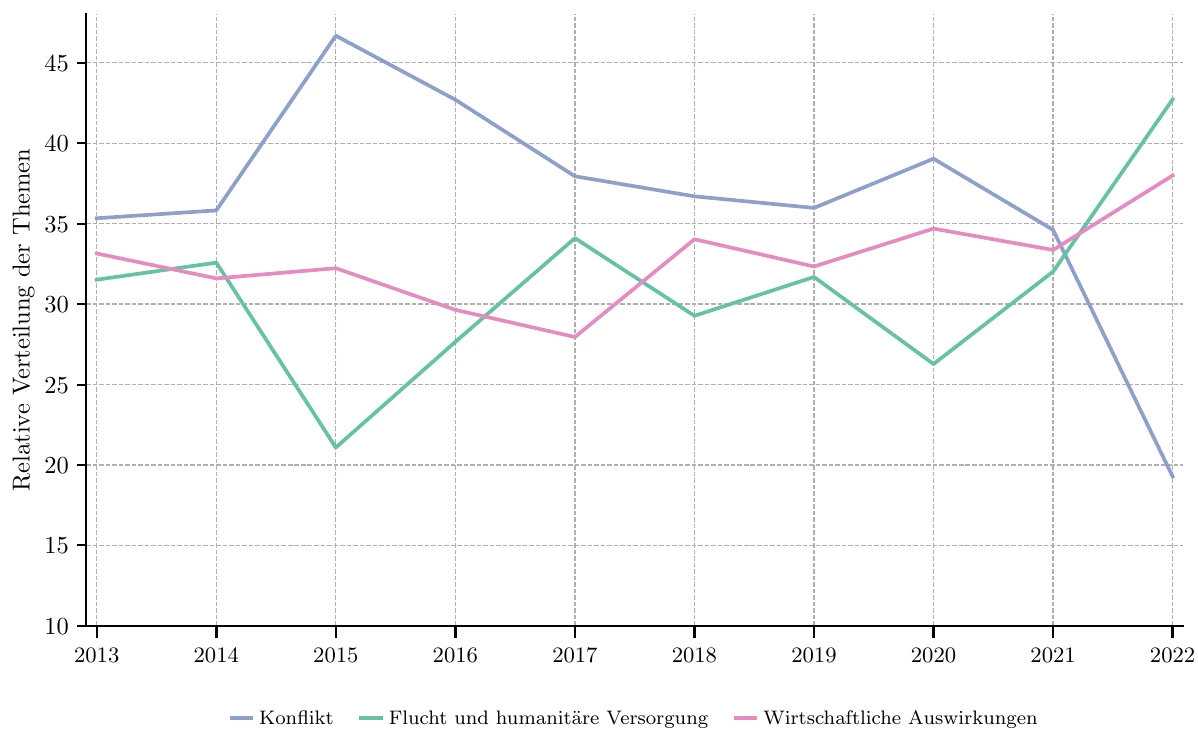

Die Analyse offenbarte drei zentrale Diskursstränge: Geopolitik und Konfliktbeschreibung dominierte überraschenderweise die Debatten, gefolgt von Flucht und humanitärer Versorgung sowie wirtschaftlichen Auswirkungen. Diese Erkenntnis widerspricht der ursprünglichen Hypothese, dass primär die länderspezifischen Themen Flucht und Wirtschaft im Vordergrund stehen würden.

Klare Responsivität: Parlamente reagieren synchron

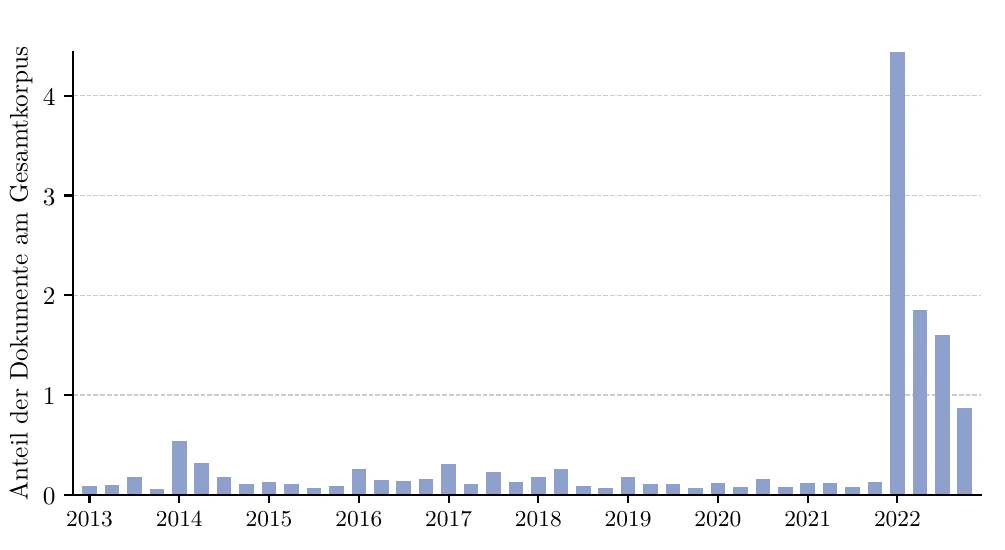

Die Untersuchung belegt eine eindeutige Responsivität der Landesparlamente auf internationale Ereignisse. Der Anteil Ukraine-bezogener Debatten stieg im Jahr 2022 dramatisch auf 1,8 Prozent aller Parlamentsdebatten – eine Verzehnfachung gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre.

Besonders bemerkenswert: Die Debatten folgen nicht verzögert den Ereignissen, sondern reagieren synchron auf internationale Entwicklungen. Sowohl die Annexion der Krim im März 2014 als auch der Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 spiegeln sich unmittelbar in erhöhter parlamentarischer Aktivität wider.

Parlamente und die dort vertretenen Fraktionen [verstehen] ihren Auftrag über die klassischen Wahl-, Gesetzgebungs- und Kontrollfunktionen hinaus

Eric Beltermann

Parteipolitische Konfliktlinien: AfD gegen den Rest

Die qualitative Analyse der Debattenbeiträge offenbart eine klare Polarisierung: Die Hauptkonfliktlinie verläuft zwischen der AfD und allen anderen Parteien. Während AfD-Abgeordnete regelmäßig die Unterstützung der Ukraine kritisieren und auf Verfehlungen der NATO-Partner verweisen, verteidigen die übrigen Parteien – teils auch aus der Opposition heraus – das außenpolitische Handeln der Bundesregierung.

Innerparteiliche Divergenzen: SPD zeigt größte Unterschiede

Ein überraschendes Ergebnis betrifft die innerparteilichen Unterschiede in der Themensetzung. Entgegen der Erwartung, dass etablierte Parteien wie CDU und SPD geschlossen auftreten, zeigt die SPD die stärksten Divergenzen zwischen ihren Landesfraktionen, gefolgt von der AfD.

Diese Befunde deuten darauf hin, dass die oft angenommene programmatische Einheitlichkeit zwischen Bundes- und Landesverbänden nicht immer zutrifft. Gerade bei Themen außerhalb der klassischen Länderkompetenzen entwickeln sich eigenständige Diskursmuster.

StateParl-Datensatz: Neue Möglichkeiten für die Forschung

Ein Nebeneffekt der Studie ist die Entwicklung des StateParl-Datensatzes, der nun bei GESIS verfügbar ist. Dieser ermöglicht erstmals einen strukturierten Zugang zu allen deutschen Landtagsprotokollen seit 2000 und eröffnet neue Forschungsansätze.

Der Datensatz umfasst über 9,7 Millionen Redeabschnitte und erlaubt es, parlamentarische Debatten systematisch über Zeit, Länder und Parteien hinweg zu analysieren. Damit wird eine Forschungslücke geschlossen, die bisher durch die fragmentierte Verfügbarkeit von Landtagsprotokollen bestand.

Implikationen für die politische Praxis

Die Untersuchung zeigt, dass Landesparlamente ihre Rolle breiter verstehen als nur auf ihre formalen Kompetenzen beschränkt. Sie fungieren als Resonanzräume für gesellschaftlich relevante Themen und tragen zur politischen Meinungsbildung bei – auch bei Themen, die formal nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

Für die politische Bildung und Demokratieforschung eröffnen diese Erkenntnisse neue Perspektiven auf die Funktionsweise des deutschen Föderalismus. Die Landesparlamente erweisen sich als reaktionsschnelle Institutionen, die gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen und parlamentarisch verarbeiten.

Die Methodik der Studie ist dabei wegweisend für weitere Analysen: Die Kombination aus Big Data-Ansätzen und qualitativer Politikforschung ermöglicht neue Einblicke in parlamentarische Prozesse und könnte als Blaupause für ähnliche Untersuchungen in anderen politischen Kontexten dienen.